民法(の相続に関する規定)が、約40年ぶりに変わります。

そのうち、特に影響が大きいと思われる「自筆証書遺言」の改正点をまとめました。

今までは「公正証書遺言」が主流

従来は、「自筆証書遺言」ではなく、「公正証書遺言」の作成をおすすめすることが一般的でした。

公正証書遺言とは?

遺言する人本人が、公証役場に出向いて、作成してもらう遺言です。

メリット

法律の専門家である公証人が作成するため、法的な不備はまずありません。

また、原本は公証役場に保管され、控えである正本が本人に渡されます。

遺言者の死後、自宅に控えが見つからなくても、相続人などが公証役場に行けば、遺言の有無を検索でき、写しをもらえる点がメリットです。

デメリット

財産を受け取る人数と財産額に応じた費用がかかります。

また、遺言の作成当日に立ち会ってくれる証人を、2人準備する必要があります。

これからは「自筆証書遺言」も選択肢に

今回の改正により、自筆証書遺言を

・ 手軽に作れる

・ 確実に保管できる

ようになります。

法律の公布時期によりますが、早ければ来年、平成31年から新たな法律がスタートしますので、今後は、自筆証書遺言を選択するケースも増えそうです。

従来の自筆証書遺言は?

すべての遺言内容(遺言の本文・作成日・遺言者の氏名)を本人が紙に自筆で書き、印を押す必要がありました。

メリット

必要なのは紙とペンだけで、費用もかからず、手軽に作れます。

印も三文判でOKです。この点は、改正後も変わりません。

デメリット

本文がワープロ打ちだったり、作成日付や遺言者の署名がなかったり、印を押していなかったりすると、遺言が無効になります。

また、「不利なことを書かれた人が遺言を破棄する・偽造する可能性がある」「せっかく書いた遺言を見つけてもらえない恐れもある」といったデメリットもありました。

これらのデメリットが、改正により改善されます。

改正後の自筆証書遺言は?

作成がより手軽に

遺言のうち、財産目録の部分については、手書きでなくてもよくなります。たとえば、不動産は、登記簿謄本(全部事項証明書)をそのまま遺言に添付できるようになります。

ただし、手書きでないページは、全ページに(両面印刷なら両面それぞれに)署名・押印が必要ですので、忘れずに。

それでも、従来に比べれば、作成するのがかなり楽になり、より作りやすくなります。

保管がより確実に

手書きの自筆証書遺言を、法務局に保管してもらえる制度が、新たに作られます。

保管を申請できる法務局は

・ 自分の住所地

・ 自分の本籍地

・ 不動産の所在地

のいずれかです。

遺言者本人ならいつでも閲覧でき、また、書き換えたい場合や保管をやめたい場合は、遺言を返してもらうこともできます。

(相続人は、遺言者の死後でないと閲覧できません)

ただし

・ 費用がかかる(とはいえ、公正証書遺言よりは安くなるのでは?)

・ 遺言に封をしてはダメ

・ 遺言を書いた人が法務局に直接出向く

などの点には、注意が必要です。

新たな情報が分かったら、また記事に追加したいと思います。

続・自筆証書遺言の方式緩和と保管制度の新設について/Living Planner

ひとりごと

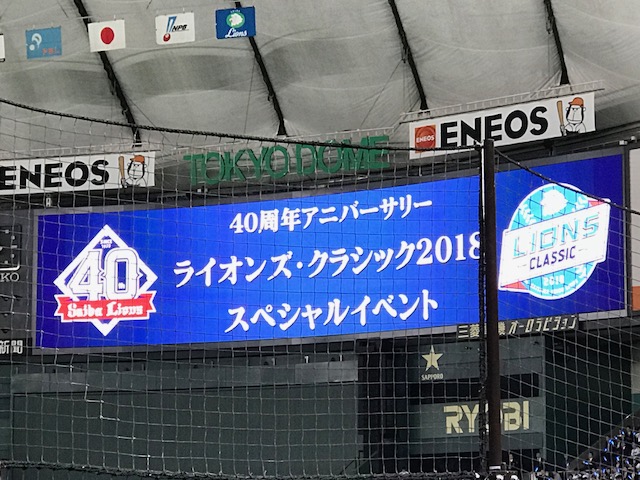

友人に誘われて、東京ドームでライオンズ戦を観戦しました。

スペシャルな試合だったとのことで、なんと松崎しげるさんのミニライブ付。

私にとっては西武といえば、現辻監督をはじめ、工藤、渡辺、秋山、石毛、清原、デストラーデ、郭、潮崎…

週間ベースボールを買ってた記憶も、かすかに(^^;