「どうやって、親に相続の話を切り出したらいいでしょう?」

時折、そんな相談を受けることがあります。先日、取材の時にも同じ質問をされました。

そんなとき、私はこんな風に答えています。

目次

親への「相続の話」の切り出し方

1. 時事ネタや他の家庭の例をうまく使う

増税ネタ

「法律が改正されて、相続税のかかる人がすごく増えたんだって」

ご近所さん・友人ネタ

「〇〇ちゃんち、お母さんに介護が必要になって」「〇〇ちゃんが付きっ切りで看てたのに」「亡くなった後」「誰が自宅をもらうかで超もめてるんだって」

メディアネタ

新聞、雑誌、書籍、テレビ、セミナーなどで見聞きした話を、自然な感じで伝える。記事などを見せても可

相続ビジネスの営業マンネタ

「銀行の人に、遺言信託(暦年贈与信託・教育資金非課税贈与信託)を、おススメされて…」

「生命保険の営業マンに、保険金は一定の金額まで相続税がかからないから、得だと言われて…」

などが、一般的な方法です。

世間的にはこうらしいけど、うちは…とワンクッション置くと、話を進めやすくなります。

2. 親が自分の老いを認識した瞬間を逃さない

たとえば、親が

・ 自宅の鍵をかけ忘れた

・ お財布や鍵をなくした

・ お鍋を焦がした

・ 転んだ

こんなとき、一番ショックを受けているのは親自身。

「自分はきちんとしている人間だ」という自負のある方なら、なおさらのことです。

そんなとき、決して「お母さん、何やってるのよ!」とは言わず(※自戒)

「よかったじゃない!大ごとにならなくて。でも、念のため・・・」

・ 大事なものって、家のどこにしまってあるの?

・ セコムとは、どんな契約になってるの?

・ 普段、お財布には何入れてるの?

・ キャッシュカードって、いつも持ち歩いてるの?

・ 火災保険や地震保険は何年契約?

・ 傷害保険には入ってる? 入院保険やガン保険は?

など、あくまで「親のため」「いざというときのため」という視点で話を進めます。

財産の管理状況などから聞き始めると、その先の相続の話もしやすくなります。

3. 「財産のシンプル化」(断捨離)的な話からスタートする

・ 足腰が弱くなったら、金融機関に行くのも大変だから

・ 何かと本人確認が厳しくなって、家族では代理できないことが増えてるみたい

・ マイナンバーの手続きも、やっかいだし

と、「財産のシンプル化」の視点から、話を進める方法もあります。

将来、後見制度を利用することになっても、申立ての際、財産目録を作るのが楽になります。

高齢になればなるほど、投資や運用は、自分が内容を理解できるシンプルなものにした方がよいと思います。

4. 親に「これからやりたいこと」を聞く

私は、この方法をおススメしています。

その方が、親に「自分事」として相続の問題を考えてもらいやすいからです。

親に寄り添う相続対策の形とは

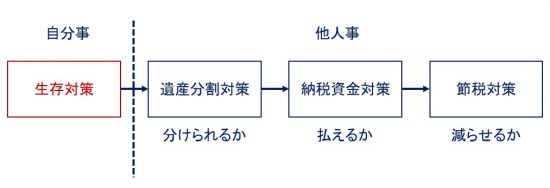

相続対策は、親にとって「他人事」

相続対策は、主に次の3つの段階に分けられます。

・遺産分割対策・・・遺産をもめずに分けられるか

・納税資金対策・・・相続税を現金一括払いできるか

・節税対策・・・相続税を減らせるか

必ずこの順番で考える必要があります。

ただ、相続の問題は、あくまで親が自分の人生を生き切った「その先」のこと。

子どもからいくら準備が必要だといわれても、実感がわかない、取り組む気にならない、めんどくさいと感じるのもやむを得ません。

だって、自分が「死んだ後の話」なのですから。

でも生存対策は、親にとって「自分事」

そこでまず、自分の残りの人生をどうしたい?といった観点から、本人にイメージしてもらいます。

そうすれば、その後に続く家族の人生も、イメージしてもらいやすくなるからです。

たとえば

・理想の住まいや暮らし(どこに住みたい?誰と住みたい?)

・理想の1日(誰と何をしたい?食べたい?読みたい?聴きたい?どこに行きたい?何をしてると幸せ?)

・亡くなる瞬間のイメージ(最後に何食べたい?場所は病院?施設?自宅?)

などを、ざっくばらんに、でも、じっくりと、聞く機会を持ちます。

「そんなこと急に言われても、すぐには思い浮かばない…」という親御さんも多いので、こういったものをプレゼントするのも手です。