先週金曜に、令和4年度税制改正大綱が公表され

・ 「生前贈与」の改正は先送り

・ 「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は延長

されることになりました。

以下、相続贈与関連の改正についてまとめます。

「節税目的の生前贈与」を封じる改正は先送り

以前、ご紹介した通り

今回の改正で、「節税目的の生前贈与」がしにくくなる可能性がありました。

しかし、今回、改正は見送られています。

ただ、昨年同様、今年の大綱にはこう書かれていますので

いずれかの時点で、改正される可能性は高いと思います。↓

【参考】相続税・贈与税のあり方(令和4年度税制改正大綱/令和3年12月10日公表)

わが国では(中略)贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。(中略)高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止などの観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。(※上記文章は、昨年の大綱とほぼ同じです)

したがって、改正「しない」わけではなく、改正の「先送り」だと考えられます。

「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は2年延長

また、こちらも以前記事にしましたが

親や祖父母からのマイホーム購入資金援助に、贈与税がかからずに済む「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」は、今年の年末、令和3年12月31日で終了予定でした。

この特例が2年延長され、令和4年1月1日~令和5年12月31日まで適用を受けられることになりました。

ただ、特例の内容は、従来と若干変わる予定です。

・非課税限度額:マイホームが省エネ住宅等なら1000万円まで、それ以外なら500万円まで

・マイホームの築年数要件を廃止

・マイホームは新耐震基準を満たしている必要あり

・もらった人側の年齢要件を18歳以上に引き下げ(現行は20歳以上)※令和4年4月1日以後

なお、業界団体の要望や景気対策の観点から、延長されましたが

大綱には以下のように書かれており、各種非課税贈与は将来的に縮小・廃止される方向性です。

【参考】相続税・贈与税のあり方(令和4年度税制改正大綱/令和3年12月10日公表)

経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。

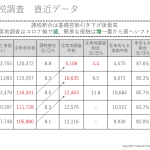

「財産債務調書」の提出義務者は拡大

平成28年に始まった「財産債務調書」制度ですが

今までは

年間所得が2000万円超

「かつ」

保有総資産10億円以上、または、保有有価証券等3億円以上の人

に提出義務が課されていました。

つまり

高額所得者で、さらに、一定額以上の財産を持っている人は

「確定申告時に財産リストを税務署に出せ!」という制度。

これが今回の改正で、対象者が拡大され

所得の多寡を問わず(確定申告書を出さない人でも)

保有総資産が10億円以上の人が、新たに提出義務者となります。

たとえば

・過去にかなり稼いだから、財産はある。でも今はリタイアし、配当や年金だけ

・自分で稼いだことはない。ただ、相続や贈与でもらった財産はある

など、フローはないけど、ストックはある人ですね。

※保有総資産・保有有価証券等の価額は、時価ベース

その一方

提出期限は、従来の翌年3月15日から、6月30日までに延長され

また、調書への記載を省略できる家庭用動産の基準は

取得価額100万円未満から、300万円未満までに拡大されています。

まとめ

以上、令和4年度税制改正大綱から、相続贈与関連の改正についてまとめました。

税制改正に対し、言いたいことは多々ありますが、今日は事実のみを淡々と・・・