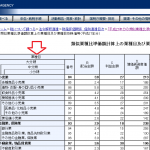

相続税の債務控除は、

相続人が「死後に」支払ったものに限らず、「生前に」立て替えたものも対象になることが多いです。

領収書は、大切に保管しておきましょう。

債務控除とは

相続人や包括受遺者が、亡くなった方の債務や葬式費用を支払った場合は

相続財産からその金額を差し引き、相続税を計算できます。

借金に限らず、未払いの入院費や水道光熱費、クレジットカードの利用料なども差し引けます。

「相続開始時に」存在している、故人の債務が対象になりますので

通常は、相続人などが死後に支払った費用を集計します。

死亡「前」に発生した故人の費用 → 死亡「後」に相続人が支払い = 債務控除OK

家族による立替金は

一方、実務では、故人に関する諸費用を、生前に家族が自分の財布から払い

亡くなった方に請求していなかった(精算していなかった)というケースにも多く遭遇します。

この家族による立替金は、債務控除の対象にならないのでしょうか。

死亡「前」に発生した故人の費用 → 死亡「前」に相続人が支払い = 債務控除NG?

控除できる場合・できない場合

例えば、生前に家族が立替払いした、故人の入院費があったとします。

相続開始時に、故人→病院への債務はありません。

債務控除の対象は、相続開始時に存在している債務に限られますが

入院費は既に家族が支払い済です。

でも、故人→家族の視点で考えるとどうでしょう。

たとえ相手が家族でも、それが家族に対する「債務」なら、債務控除は可能です。

だとすると、家族が故人の入院費を支払った行為が、

次のどちらなのかを検討する必要が出てきます。

単なる立替金の場合

とりあえず、家族は立替払いしただけだたったなら

それは、故人→家族への債務であり、債務控除が可能です。

扶養義務の履行の場合

法律上、夫婦、親子、兄弟は相互に扶養の義務があります。

相続税法 第1条の2(定義)

一 扶養義務者

配偶者及び民法第877条(扶養義務者)に規定する親族をいう。民法 第877条(扶養義務者)

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

家族が、扶養義務の履行として入院費を払ったなら

後で故人に「その分返せ」とは請求しないでしょう。

だとすると、それは債務ではありませんから、債務控除はできません。

通常は立替金と考え、控除OK

とはいえ、家族が故人を扶養(経済的に援助)しなければならないのは

故人に資力がなく、家族に資力がある場合に限られます。

故人に相続税がかかるほどの財産がある場合で

扶養義務の履行にあたるケースは、ほぼないと思われます。

よって、通常は立替金と考え、債務控除が可能です。

立替えの事実を証明できるよう、領収書を保管しておくか、

領収書がない費用については、支払日・金額・内容などをメモしておきましょう。

注意点

通常、立替金の有無が問題になるのは、相続税の計算ではなく、遺産分割の場面です。

立替金のある相続人は、その分を遺産分割時に精算し、遺産から受け取る必要があるからです。

その点からも、領収書はきちんと保管しておきましょう。

ひとりごと

リーディンググラスを買いました。

今のところ

三角スケールを使うときと、暗闇でスマホを見るときに「限り」、お世話になっています。