知りたいことがあったら、とりあえずネットでググりますが

ヒットした情報が信頼できるのか、悩むことがあります。

ヘルスリテラシーの本を読んだら、健康情報の信頼性の見極め方として

「か・ち・も・な・い」というひらがな5文字が紹介されていました。

マネー情報の取捨選択にも役立ちそうです。

目次

か・ち・も・な・い

「か・ち・も・な・い」は、

その情報が信頼できるか判断するときの、チェックポイントの頭文字です。

か:書いた人は誰か

その情報を発信しているのは誰か。

実名か匿名か

専門家か素人か

専門家なら、所属や資格が書かれているか、など。

責任の所在が明らかな方が、信頼性が高いと考えられます。

ち:違う情報と比べたか

情報源が1つでは、必要な情報をカバーしきれていない可能性があります。

メリットだけで、デメリットが書かれていない、とか

個別論点だけで、全体像が見えない、とか。

どちらも、両方から判断できた方が安心できます。

も:元ネタは何か

ちゃんとしたエビデンス(根拠)のある情報か。

意見や感想、体験談は、あくまで私見ですから

私はこれで治ったとか、これで儲かった、とかではなく

効果が検証済の研究や論文がある、

法律の条文や、実際の運用成績が示されているなどの、元ネタを確認します。

ネットショッピングのためにググるなら

口コミの方が、むしろリアル意見として参考になるんですけどね。

な:なんのための情報か

記事の目的は。

広告や、何かを売るために書かれたものではないか。

新聞や雑誌でも、記事っぽいけれど

「広告」「PR」の文字が小さく入っているという紙面をよく見かけます。

また、民間企業、特に大企業のサイトは

普通の方向けのやさしい言葉で書かれていて、分かりやすいですが

そもそも、情報提供の目的が「自社の製品やサービスを買わせるため」なので

偏っていることを念頭に置いて読む必要があります。

役所など公的機関のサイトは、専門用語が多く読みにくいですが

それは正確性を期したり、中立性を保ったりするためであり。

「なんのために」その情報が書かれているか、という視点

私はこれが一番重要じゃないかな、と思っています。

い:いつの情報か

作成日や更新日が記載されているか。

医学の進歩が日進月歩であるのと同じように

マネーの情報も、経済情勢や法改正の影響を大きく受けます。

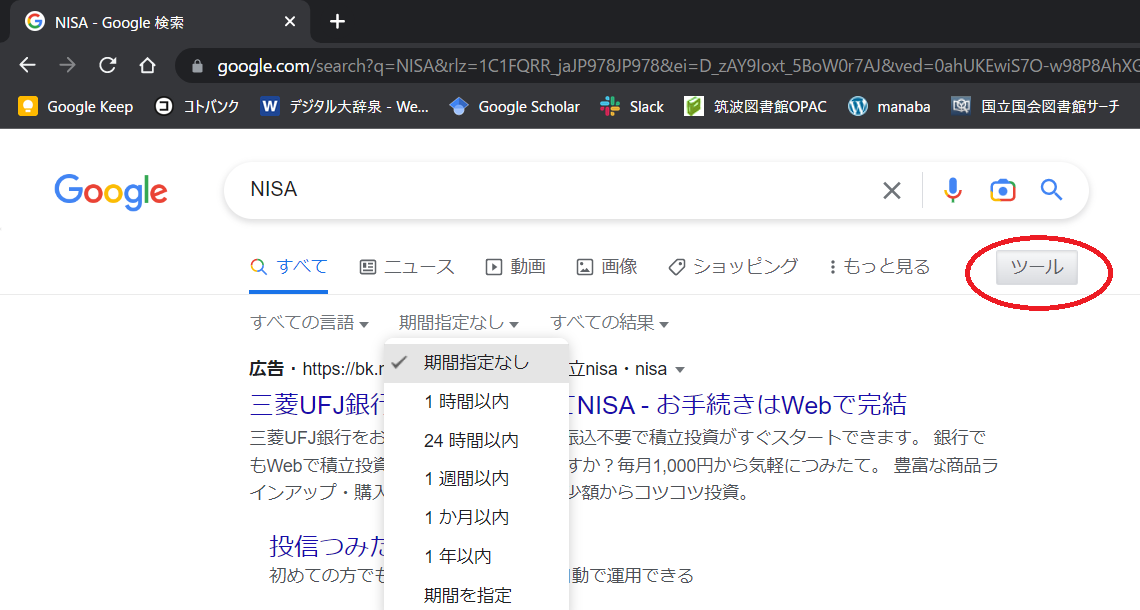

もし新しい情報だけを調べたいときは

Googleのボックス右下にある「ツール」をクリックすると

通常は「期間指定なし」の情報が出ますが、新しい情報だけに絞って検索もできます。

情報を得た後、どうするかがリテラシー

医療の情報は過去に、「WELQ」というまとめサイト

(素人ライターが不正確な記事を大量に書き、情報量の多さでアクセス数を集めていた)問題があり、

上記のチェックポイントが重視されているようです。

一方、マネーの情報も

iDeCoは昨年の制度改正で、新規加入者数がかなり増えたそうですし

NISAは、令和5年度の税制改正で非課税枠等が大幅に拡大されるので

金融機関主導のやや偏った情報が、今後広まりそうです。

ただ私は、「か・ち・も・な・い」に気をつけ、信頼できる情報を入手することも大切だけど

情報はあくまで情報で、誰でも手に入れられるので

それをベースに自分がどう判断・意思決定し、行動するかがリテラシーだと思うんですよね。

iDeCoやNISAの活用もそうですが。

なので、ネット情報はもう玉石混交だからと割り切り

ググってあたりをつけた後は、それを鵜呑みにせず

・本を2,3冊読む

・周囲の人に体験談を聞く

・詳しそうな専門家に相談に行く

といった自分なりの行動ができれば、リテラシーとして十分なのでは、と考えています。