首の状態が悪化してました。

MRIを撮ったら、脊柱管の中の脊髄が2年前より圧迫されてます…

ただ、この首の症状をどうとらえるかは

子どもの不登校をどう考えるか、の視点と似ています。

今、目に見えてることじゃなく

その裏にある本当の問題に、気づけというサインだと思います。

体の痛みは「自分システム」の不具合の知らせ

これ以上の悪化を防ぐには

「机に向かう時間を減らす」「同じ姿勢を長時間続けない」しかないそうです。

あとは手術。

でも、首さえ治せば解決するわけじゃなく

多分、根本的な問題は

能力不足を自覚してるがゆえに、なんにでも根を詰め時間をかけ、100%でやろうとする

自分システムそのものなのかな、と。

「仕事が…それに研究も…」と、先生にグズグズ言ったら

「体が悲鳴をあげてるんですから」と言われ

そうか、向き合うべきは体じゃなく

長年慣れ親しんだこの生き方、システムなのか、と気づきました。

そういう自分は、スマートじゃないけど、嫌いじゃなかった。

ただ「ちょっとそれ、いい加減なんとかしなさい」と体が教えてくれてるんだと思います。

子どもの不登校は「家族システム」の不具合の知らせ

なぜこれが、子どもの不登校と同じと思ったかというと

家族心理学の分野では、子どもが不登校になったとき

当事者である子どものことを

IP(identified patient)=患者とみなされた人と呼びますが

あくまで「みなされて」いるだけです。

家族の中にある、隠れたままのいろんな問題が

一番弱い子どものところで

たまたま表面化している可能性を考えます。

不登校に限らず、借金や依存症、浮気などの問題行動や症状も同じですが

夫婦それぞれ、生まれや育ちの歴史があり

家族全員が、今、家庭の中や外の世界で背負っている役割があり

少しずつ無理やズレが生まれた結果、家族システム全体が不具合を起こし

子どもの不登校という形で、家族にアラートしている、と。

そんなところが似ているなあ、と感じました。

人も家族も変わりゆくもの

だから、不具合が生じた時

表面的なことだけを、問題ととらえて対処せず

原因さがし、悪人さがしをしない姿勢も大事です。

たまたま、たまたま、弱いところにきただけなので

自分のやり方や、子どもの育て方、家庭生活の送り方

それが悪かったとか、間違いだったというわけじゃなく

よりよく生きたいと思って、やってきたし

人も家族も変わりゆくもので、それが成長だから

システムに不具合が生じたら、都度バージョンアップしていけばいいのだと思います。

脊柱管狭窄症の成功体験化

カウンセリング学位プログラムの先輩方の修士論文を読むと

がんへの罹患や仕事上のストレス体験など

ネガティブ体験後の心理面の成長について研究した論文が、たくさんありました。

脊柱管狭窄症は、高齢女性に多く

50代手前でこの状況は、少ないらしいので

私もこれを成功体験化して、将来、仕事のネタになればいいなあ、と思ったりしています。

まとめ

首の症状は、自分システムの不具合の知らせだな

それって、子どもの不登校と一緒だな、と感じたことについて書きました。

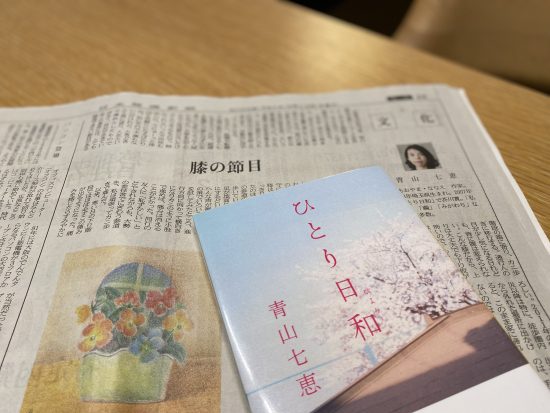

写真は、日経新聞の文化面で読んだ、芥川賞作家の青山七恵さんの記事。

まだ30代なのに、膝や股関節の痛みがひどいとのことで…

心が華やぐようなシルバーカー(手押し車)、誰か作ってくれないかな、に激しく共感します。