先月、民法相続編が改正された影響はとても大きく

「手間や費用のかかる公正証書ではなく、簡単に作れるようになった手書きの方で作りたいので、

サポートしてほしい」といったご相談が非常に増えています。

改正相続法を味方につける。自筆証書遺言がより手軽に・確実に/Living Planner

そこで「自筆証書遺言」がどう変わったのか、再度、内容をまとめました。

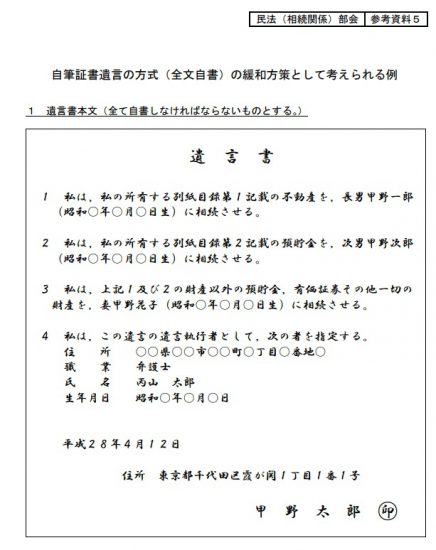

従来の取扱い

「自筆証書遺言」は、遺言書を作る人、本人が

2. 印鑑を押す

必要がありました。

思い立ったらすぐ作成でき、費用もかからず、内容を他人に秘密にできるというメリットがある反面

・ 方式に不備があるとNG

・ 偽造・変造・隠匿・破棄の恐れあり

・ 相続後、遺言を見つけてもらえない恐れあり

・ 相続後、家庭裁判所で検認手続きを行う必要あり

といった、数多くのデメリットがありました。

そのため、トラブル防止の観点から、専門家はよほどの事情がない限り

自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成をアドバイスするのが通例でした。

改正内容のポイント

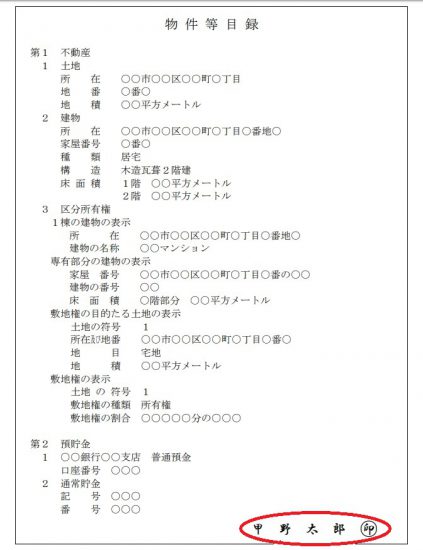

「財産目録」は手書きでなくてもOKに

自筆証書遺言を、より手軽に簡単に、作れるようになります。

具体的には、「1.全文を手書き」の部分が改正され

本文さえ手書きすれば、財産目録の部分については

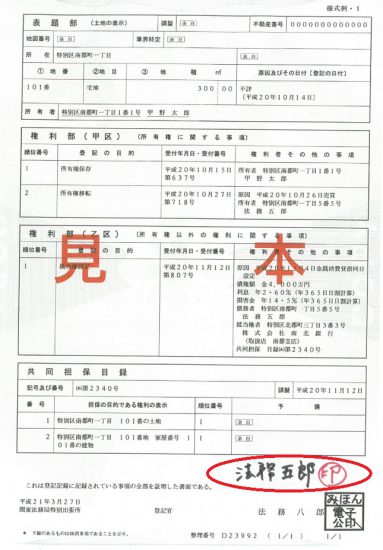

・ 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の写し

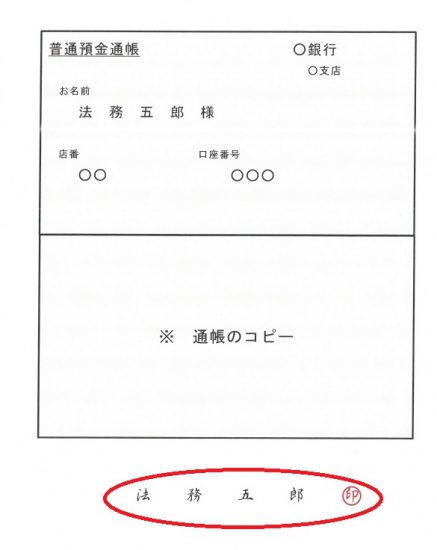

・ 預金通帳のコピー

を添付すれば、それでOKになりました。

ただし、財産目録のすべてのページに(両面なら表裏両方に)署名し、印鑑を押す必要があります。

※(例)パソコンで作った財産リストに署名押印

※(例)登記事項証明書に署名押印

※(例)預金通帳のコピーに署名押印

出典/法務省法制審議会民法(相続関係)部会第11回及び第25回会議資料を加工して作成

署名は、一応、通称やペンネームでもOKとされていますが、

戸籍通りの氏名を書いた方が、後でトラブルになりません。

押印についても、念のため、認印ではなく実印を押しておいた方が、確実です。

法務局で保管してもらえるように

手書きの遺言を、法務局(遺言書保管所)で保管してくれる制度が新たにできます。

この制度を利用すると、相続後に必要だった、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

封をしていない自筆証書遺言を

・ 遺言する人の本籍地

・ 遺言する人が所有する不動産の所在地

いずれかの法務局に持っていくと、内容を形式的にチェックしてくれた上で、

データ化し、「遺言書保管ファイル」に保管してくれます。

・ 遺言書の画像情報

・ 遺言書作成年月日

・ 遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍(国籍)

・ 受遺者や遺言執行者の氏名、名称、住所

・ 遺言書の保管開始日

・ 遺言書保管所の名称、保管番号

生前、本人が法務局に出向けば、いつでも閲覧したり、保管を撤回したりできます。

また死後は、相続人などなら、現在の公正証書遺言のように遺言の有無が検索でき

保管されていた場合は、「遺言書保管ファイル」の記録内容を証明した

「遺言書情報証明書」を交付してもらえます。

※法務局の支局や出張所も遺言書保管所になる予定ですが、その範囲は未定です。

※保管、閲覧、証明書交付の費用は、未定です。

法律施行(改正後の取扱いがスタートする)時期

来年2019年1月13日から、全文の自筆が不要になり、財産目録の添付でOKになります。

また、再来年2020年7月10日からは、法務局での保管制度がスタートします。

ひとりごと

とはいえ当面は、公正証書遺言の方をお勧めするつもりです。

死後に関与する専門家の立場としては、遺言者の意思能力があるかの確認もして頂きたいので。

明日はこちらで歌います♪

今週は2回オケ合わせがありましたが、やはり難しく・・・今夜は譜読みに励む予定です。