>昨年から、法制審議会の民法部会で議論が行われていましたが

今週、民法(相続関係)改正の中間試案が公表され、パブリックコメントの募集がスタートしました(9月末まで)。

主な論点は、配偶者の生活への配慮(居住権の保護と相続分見直し)や自筆証書遺言の方式緩和など。

今までに部会で検討された複数の案が紹介されており、パブリックコメントの募集を締め切った10月以後、

民間から寄せられた意見を受け、部会で議論がなされるようです。

配偶者の居住権の保護

夫名義の建物に住んでいた妻が、他の相続人からその家をすぐに追い出されることのないように…

1. 短期居住権の新設

・ 遺言がない場合…遺産分割が確定するまでは、引き続き、配偶者が建物を無償使用できることとし、その分の経済的利益は、配偶者の相続分に算入しない(配偶者の取り分からは減らさない)。

・ 遺言があり、配偶者以外がその建物を相続する場合…それでも相続開始後一定期間(例えば6か月)は、引き続き、配偶者が建物を無償使用できることとする(すぐにはその家を追い出されない)。

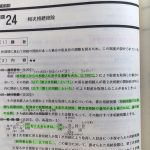

2. 長期居住権の新設

長期居住権(終身または一定期間、その建物に住み続けられる権利)という権利を作り、財産的価値があるものとして、遺産分割や遺言で配偶者が相続できるようにする。

配偶者の相続分の見直し

配偶者の取り分を現在より多くできるよう、複数の案が示されています。

※現在の妻の取り分は、①子がいる場合は1/2、②夫婦に子がなく夫の両親が存命の場合は2/3、③夫婦に子も両親もいないが兄弟がいる場合は3/4。そのため、夫婦に子がない場合、妻は夫の兄弟に家を追い出されたり、金融資産を渡さざるを得ないケースがあるため。

1. 甲案

夫の財産が、結婚後、一定割合以上増加した場合、配偶者の相続分を増やす考え方。

ただし、妻の貢献を考慮することが目的なので、婚姻期間中に夫が相続や贈与を受けたことにより増えた分は除きます(妻の貢献は無関係のため。離婚時の財産分与の考え方と同じ)。

2. 乙案

婚姻期間が一定期間(例えば20年や30年)以上の場合、

・ 乙-1案…生前に法定の方式で届け出れば、配偶者の取り分を、上記①(子あり)の場合2/3、②(子なし親あり)なら3/4、③(子・親なし、兄弟あり)なら4/5または全部(兄弟姉妹は取り分ゼロ)とする案

・ 乙-2案…何もしなくても、配偶者の取り分が引き上げられる案

自筆証書遺言の方式緩和

現在の民法では、遺言の「すべて」を本人が「自筆で」書かなければ無効。

でもそれは、確実性や正確性を期するためとはいえ、ハードルが高すぎるので…

・ 財産リストの部分(不動産の表示、銀行名や口座番号など)は、自筆でなくてもよいとする。

・ 現状、遺言の変更箇所には「署名及び押印」が必要だが、「署名」のみでOKとする。

その他

・ 可分債権の遺産分割における取扱いの見直し

現状、法定相続分で当然分割とされている預貯金などを、遺産分割の対象に含めることとする。

・ 自筆証書遺言の保管制度創設

自筆証書遺言を保管してくれる公的機関を新設し、その遺言は死後、家庭裁判所の検認を不要とする。

・ 遺留分制度の見直し

現状、遺留分減殺請求をすると、自動的に財産が共有状態になるが、これを改め、原則として金銭債権が生じるようにし、お金で解決しやすくする。

・ 相続人以外の貢献を考慮する方策新設

相続人以外の人が故人の介護を行った場合、相続人に金銭を請求できるようにする。

なども、中間試案に挙げられています。

**********

暑さに耐えかね、髪をショートにしました。洗うのも乾かすのも、毎朝のブローも信じられないくらい楽です。

でも、女子力がダウンしないよう(ではなく、おばさんショートにならぬよう)ピアスでも新調しようかな?