「相続登記」とは、相続した不動産の名義を変えること。

この相続登記が、2024(令和6)年4月1日から義務化されます。

相続登記とは

不動産の名義変更手続きは

登記簿(登記事項証明書)上の所有者名を、変更することにより行います。

具体的には、法務局に「所有権の移転登記」を申請する手続きが必要です。

この申請手続きのことを、一般的に「相続登記」と呼んでいます。

相続登記が義務化された理由

ただ現在は、相続登記は義務ではありません。

登録免許税や司法書士報酬などがかかるため、相続登記をしないケースもよくあります。

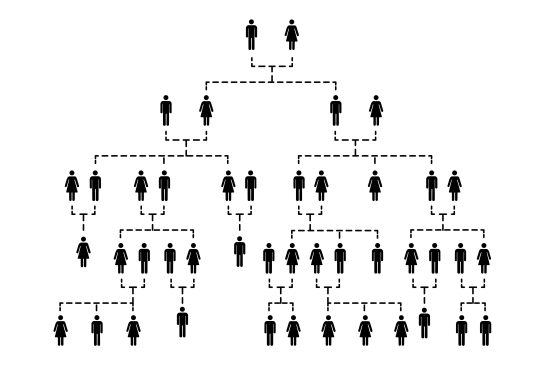

また、遺産分割をしないまま、次の相続やその次の相続が発生し

共有者がねずみ算式に増えてしまうことも、めずらしくありませんでした。

こういった所有者のわからない土地が

公共事業や災害復興事業、民間の土地活用の妨げになっているという指摘があり。

今後高齢化が進むにつれ、さらに所有者の不明な土地が増えないよう

新たに相続登記が義務化されることになりました。

いつから?

相続登記の義務化は、2024(令和6)年4月1日から始まります。

それ以後は、不動産を取得した相続人は

取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務化され

正当な理由なく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科されます。

気をつけたいのは、2024(令和6)年4月1日「以後」の相続だけではなく

それより前に発生した、過去の相続も義務化の対象になる点です。

なお、過去の相続は、相続日から3年以内ではなく

法の施行日である2024(令和6)年4月1日から3年以内の相続登記が義務になります。

まとめ

以上、新たに始まる、相続登記の義務化について書きました。

さらに今後は

・ 住所変更登記の義務化

(法改正済。開始時期は未定。2026(令和8)年4月までに義務化開始の予定)

・ 相続土地国庫帰属制度の創設

(相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度。2023(令和5)年4月27日開始)

など、不動産関係の改正が続きます。

該当する不動産のある方は、早めに司法書士さんへ相談することをおすすめします。

お客様に誘われ、アオイのセールへ。

事務所から徒歩2分の場所に、東京支社があることを初めて知りました。

HERNO以外のブランドはそこまで混んでいませんでしたが

セールは苦手なので薄手のコートとざっくりニットを買い、早めに退散しました。