今年の税制改正で、大幅に厳格化された「小規模宅地等の特例」の通称・家なき子ですが、

亡くなった方の娘が「事実婚」の夫名義の家に住んでいた場合は、家なき子に該当し、他の要件を満たせば特例の適用を受けられます。

目次

小規模宅地等の特例(特定居住用/330㎡・80%減額)のおさらい

「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方が自宅の敷地や事業のために使っていた土地の課税価格を、80%または50%減額できる相続税の特例です。

自宅の敷地の場合は、

2・亡くなった方の同居親族が相続し、申告期限まで持ち続け、住み続ければ

適用を受けられます。

また、相続人に1.2に該当する人がいなければ

適用を受けられます。

※別居親族は、故人の死後、わざわざ実家に移り住む必要はありません。

申告期限まで売らずに持ち続けていればOKです。

亡くなった方が配偶者に先立たれ、一人暮らしで、財産を引き継ぐ親族が別の場所に住んでいるなら、

「3.別居親族」の要件を満たすかを検討することになります。

この一定の要件の部分で、財産を引き継ぐ親族のマイホームの有無が問われるため、

通称「家なき子」と呼ばれています。

「一定の要件」改正前と改正後

この「別居親族」の要件が、今年の税制改正で厳格化されました。

【改正前(~平成30年3月31日までの相続)】

相続開始前3年以内に、日本国内にある、自分または自分の配偶者の持ち家に住んでいなかった場合

→自分や配偶者名義のマイホームに、過去3年間のいずれかにおいて、住んでいなければ適用OK

↓

【改正後(平成30年4月1日~以後の相続)】

①②いずれにも該当しないこと

①相続開始前3年以内に、日本国内にある、自分、自分の配偶者、自分の3親等内の親族の持ち家に住んでいなかった場合

→適用NGの範囲が、3親等内の親族(たとえば、親や祖父母)名義の家に住んでいる場合にまで広げられた

②相続開始時に住んでいる家屋を、過去所有していた事実がない場合

→自分名義のマイホームに住んでいる人が、この特例を使うため、生前に家の名義を変えた場合も適用NGに

事実婚=他人と考える

娘は事実婚で、夫とは入籍していません。

つまり、事実婚の夫は娘の配偶者や親族ではなく、いわば他人です。

そのため、他人名義の家に住む娘は、別居親族の要件を満たし特例の適用を受けられます。

ちなみに、「事実婚=他人」とは考えない場合もあります。

たとえば上記の別居親族が、「一定の同族会社」が所有している家に住んでいる場合も、「3.別居親族」の要件を満たさないことになっています。

また、亡くなった方の土地を「一定の同族会社」が使っている場合、小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用/400㎡80%減額)の適用を受けられる可能性があります。

これらの「一定の同族会社」で、株式の保有議決権割合を判定するときには、事実婚の株主も判定の際に考慮します。

ただし、普通のご家庭の相続税に限れば、事実婚=他人という理解で問題ありません。

平成32年3月31日までは経過措置あり

原則として、平成30年3月31日までに亡くなった場合は、改正「前」の要件を、平成30年4月1日以後に亡くなった場合は、改正「後」の要件を満たす必要があります。

ただし、平成30年3月31日の時点で改正「前」の要件を満たしている土地を、平成32年3月31日までに相続した場合には、改正「後」の要件を満たしていると考えてよいことになっています。

「親族」の範囲

小規模宅地等の特例は、条文上「親族」といっていますので、「相続人」でなくても親族なら、要件を満たせば適用を受けられます。

「親族」とは、6親等内の血族、3親等内の姻族、または、配偶者のこと。

血族とは、自分と血のつながりのある関係で、姻族とは、結婚によりつながりができた関係です。

いとこの孫が6親等血族、配偶者の兄弟(義理の兄弟)の子が3親等姻族なので、意外に範囲は広く、

遺言を書き、上手く小規模宅地等の特例を使うことも可能です。

ひとりごと

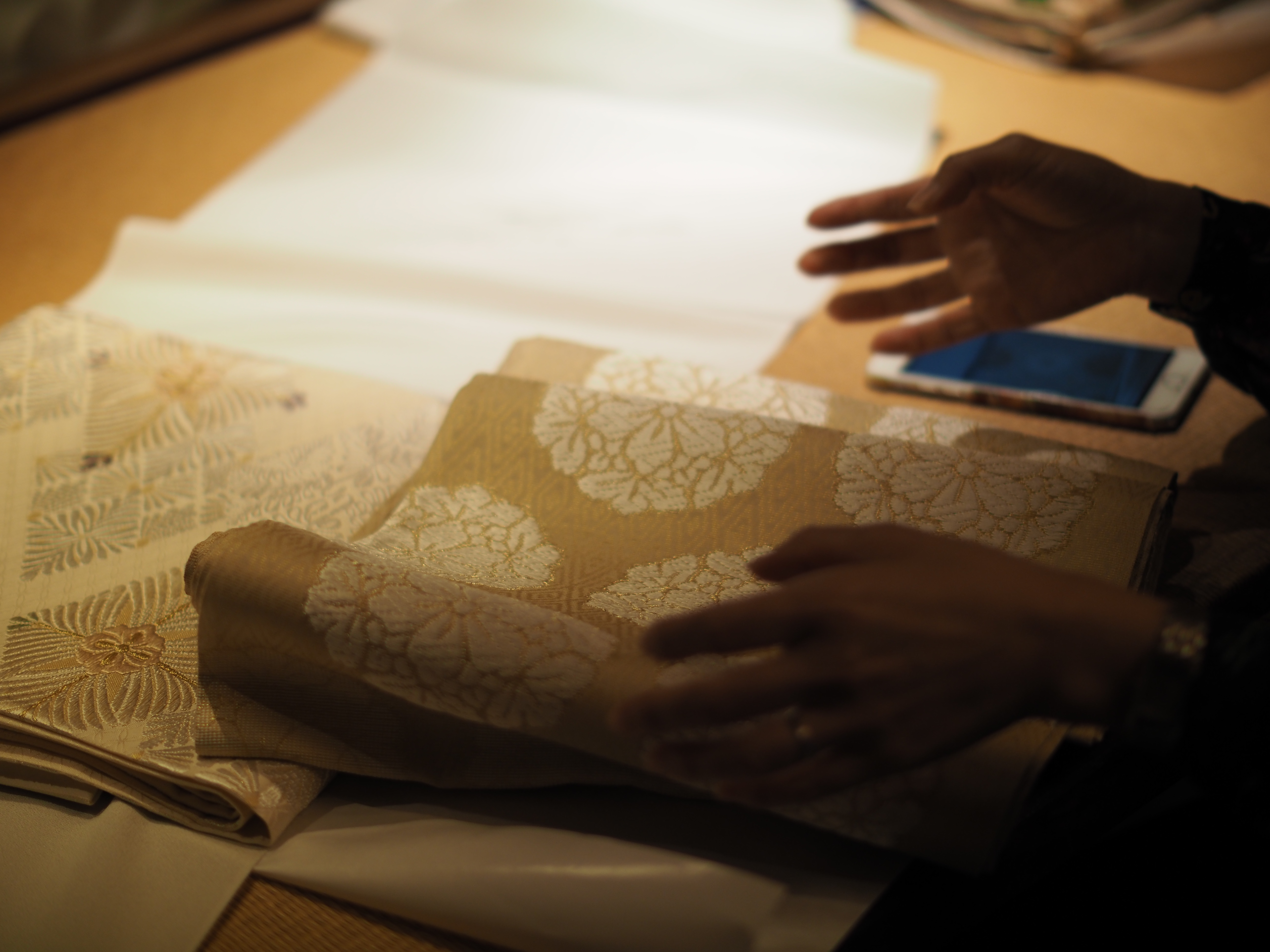

新しく着物を仕立てにいきました。

着物はシンプルな付下げに決めたものの、帯がなかなか決まらず…

そこが楽しみともいえますが、着物と帯の組み合わせ、本当によく分かりません。