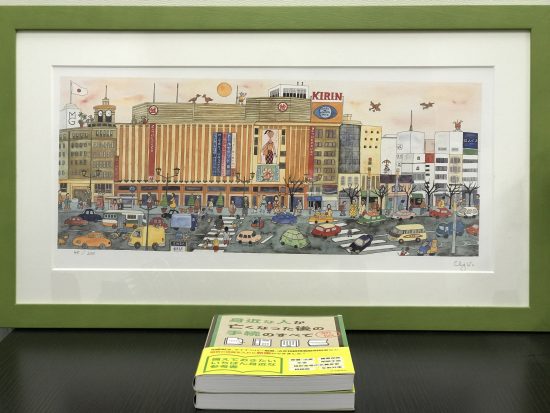

今や「身近な人が~」と画像検索でググると、類書がたくさんありますが

『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』が3000部増刷されることになり

累計で76万4000部となりました。

発売から5年、数千部~1万部の増刷を重ね、多くの方が手に取って下さいました。

764,000÷40,178

先日、自社サービスの加入者が1万人を超えたという知人の社長さん(福岡在住)が

「マリンメッセ福岡に行ったとき

うちのお客さんが全員集まるとここがいっぱいになるんだーと感動しました。

次はヤフオクドームを目指します!」と言っていて

その発想がベンチャー経営者ならでは

(会話から相手の頭に映像をイメージさせ、気持ちを同期化する力が素晴らしい)と思ったのですが

ふと「身近な本」の読者の合計だと?と電卓をたたいてみると

ヤフオクドームは19回満員に。 ※764,000冊 ÷ 収容人数40,178人

購入者の家族、図書館で借りた人や中古本を買って読んだ人、

類書を読んだ人も合わせて、影響力で考えたら100万人を超えるかも。

私が税理士業務で関わるお客さまの数と比べても

本が76万4000冊売れることの意味は、想像をはるかに超えていました。

運や縁もあるけれど、結局は小さな一歩の積み重ね

ただ、ベストセラーに限らず何事も、上手くいくか・いかないかは

本人の努力や実力次第、ではなく

運や縁、タイミング、そして、時代の流れに大きく左右されます。

そういえば、昨年元号が令和になったGWにふと思い立ち、「自分史」を作り

・和暦と西暦

・自分の年齢

・学校名・学年・勤め先

・イベント(公私共に)

を無印良品の方眼ノートに、何も見ず、思い出しながら書いていったのですが

ああ私、あっちにぶつかり、こっちにぶつかり

右往左往、試行錯誤しながらここまできたんだなあ、と感慨深く。

というのも、その時々で「こうなったらいいな」と考えていた何か

それは、やりがいのある仕事、高収入、家族を作るといった、個人的なものもあれば

もっとこういう世の中になったらみんなが生きやすいのに、とかもあり

結局そのどれも、一足飛びに叶えることはできていないし

上手くいったりいかなかったり、だけど

徐々に点は線になり、なんとか自分が歩きたい方向に歩けていました。

「小さな一歩の積み重ねでしか、遠くへはいけない(イチロー)」

と、かなり前の手帳にメモしていたのも見つけましたが。

成果の有無や大小はあっても

誰でも時にはこうやって、ひとり自己受容することが必要だと思いました。

「自己受容」とは、自己満足ではなく、肯定的なあきらめのこと。

『嫌われる勇気』で有名になったアドラーの個人心理学や

それに続く、ロジャーズの人間性心理学で示されています。

小さな一方を積み重ねていれば、必ず前には進んでいます。

ひとりごと

著者は増刷ごとに2冊もらえます。

でも、増刷部数が1万部でも1000部でも(確か)2冊です。

今年中に、関連本と相続法改正対応版が発売される予定です。

、予定です。

あたらしいこと

銀座 蔦屋書店(刀も販売されてました)

『フィンランドの教育はなぜ世界一なのか』岩竹美加子(新潮新書)

『子どもという価値 少子化時代の女性の心理』柏木惠子(中公新書)

『「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる「繊細さん」の本』武田友紀(飛鳥新社)